0763-38202685

0763-382026851999年5月8日的凌晨,贝尔格莱德传来爆炸声,这一幕彻底改变了一个中国科学家的命运轨迹。

吴剑旗在电视上看到被炸毁的大使馆残骸,牙关紧咬,立下了一个誓言:我要让美国的飞机变成一堆废铁。

当时很多人并不把这话当真,因为他要对付的是那种在雷达上几乎看不见的F-22隐身战机——像幽灵一样难以发现。

吴剑旗在1990年进入中国电科38所工作。那一年海湾战争刚刚结束,美国的隐身飞机在战场上几乎无需阻挡,行动自如。

伊拉克的防空雷达根本侦测不到这些飞机,等发现的时候,打过来的导弹已经命中了目标。

这给全球的雷达工程师们提出了一个艰难的问题:怎样才能让隐身飞机“现形”?

欧美国家走的是一条路:使用更高频率的雷达,并配合更复杂的信号处理技术。比如法国、德国、俄罗斯都在沿着这条方向发展。

但吴剑旗却选择了另一条路径——米波雷达。在当时的雷达圈里,这个选择几乎等同于自毁前程。

米波雷达在上世纪50年代还比较常见,到了80年代就被视为“落后”技术的代名词。

它的问题很多:测量精度不高、在低空有很大的盲区,连目标的高度都难以准确测出。

国际雷达界普遍认定米波雷达这条路走不通,可吴剑旗仔细研究隐身飞机的设计原理,找到了一个可以利用的弱点。

隐身飞机的涂层和外形设计主要针对的是厘米波、毫米波这样的高频雷达。当电磁波的波长增大到1到10米、接近飞机机体尺寸时,这些精心设计的隐身外形就失效了。

1992年,吴剑旗申报并成为一项重点预先研究课题的负责人。那年他在单位工作才两年,属于新人一枚。

别人问他有没有把握,他回答说:“走别人走的路,永远看不到最美丽的风景。”

把雷达放在地面发射电磁波,这些波会遇到两个东西:飞机和地面。地面反射回来的回波会和飞机反射的回波混在一起,就像你在水面看到的倒影,很难分辨真假。

这就形成了米波雷达在低空的巨大盲区,隐身飞机可以贴地飞行,从雷达视线下溜过去。

这个名字听起来复杂,通俗一点就是——既然避不开地面反射波,那就把这些反射波当作有用的信息来利用。

通过数学建模,将直射波和反射波分离开来,然后利用反射波的特征反推出目标的具体位置和高度。

民用调频电台突然大量增加,过去做雷达试验时总能找到空闲频率,但现在到处都有民用信号在干扰测试。

每次测试前,都得和广电部门协调,暂时关闭几个民用频率——在实验室里还能做到,可是真上了战场,谁能替你关掉这些信号?

团队里很多人开始着急,吴剑旗反而冷静。他要求大家把每次失败的试验数据都详细记录下来,认真分析这些干扰信号的特点。

基于这些规律,他们开发出一套抗干扰算法,能够在复杂的电磁环境中自动识别并过滤掉民用或其他干扰信号。

传统二坐标雷达只能告诉你某个方向有目标、距离是多少,但并不知道目标的高度,也就无法判断能否命中目标。

要让武器真正打中目标,必须实现三坐标定位——这正是米波雷达的第二个难题。

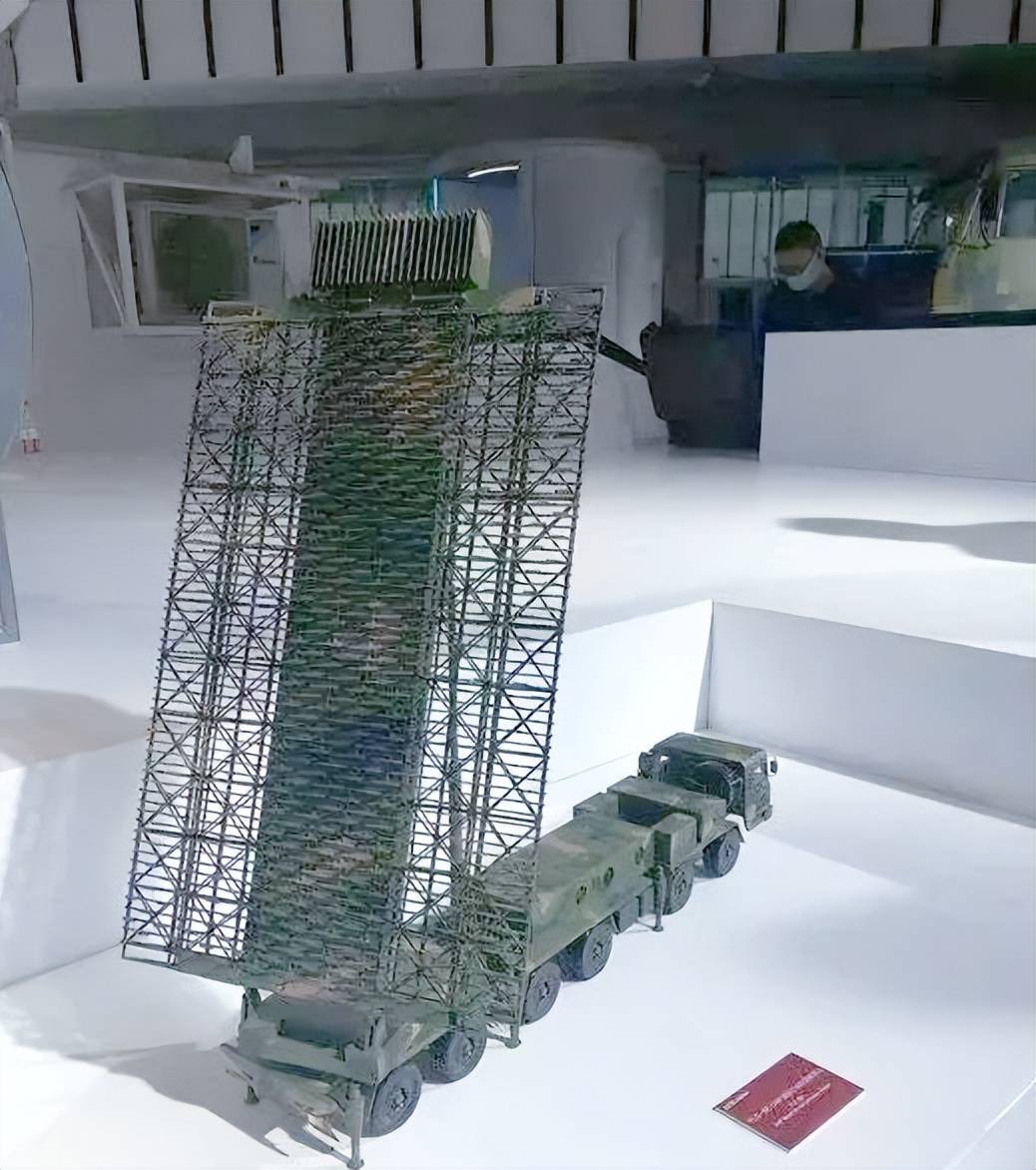

早在2000年,吴剑旗的团队就开始研究一种新体系——MIMO(多输入多输出)雷达。

他们用多个发射天线同时发出不同信号,多个接收天线接收回波,经过复杂信号处理,就能提取出目标的三维坐标信息。

国际雷达界在2003年才正式提出MIMO雷达的概念,而吴剑旗他们提前了三年就做出来了。

不过,这些成果还都停留在实验室,离能真正装备部队、投入实战还有约十年的路要走。

要让这么大的天线度稳定转动并保持高精度,就必须有一个关键零部件——回转支撑。

这种回转支撑以前都从国外进口,而国外对这类军事级别部件的出口管制非常严,想买?基本上被拒之门外。

回转支撑要支持几吨重的天线,能抗住八级大风,并且旋转要非常精确。任何一个环节出问题,整套雷达就成了不能用的摆设。

当时中国没有隐身战机可用来做测试,这种窘境一直持续到歼-20完成厂家试飞并进入空军试飞阶段,才有了合适的测试平台。

2017年,美国海军在制定2018年预算时,专门拨出20亿美元,用于新型电子干扰机,增强其对抗中国先进米波雷达的能力。

吴剑旗在后来接受采访时说,这笔钱其实就是针对他们的成果。以前美国认为米波雷达不会构成威胁,现在他们改变了看法,认为米波雷达对隐身飞机确实构成了威胁。

这20亿美元的预算,从另一个角度看,相当于五角大楼替中国米波雷达颁发了一张“认证书”。

2017年,米波三坐标雷达在全军装备质量综合激励项目评比中,成为唯一获得“大奖”的雷达产品。

评审专家给出的理由是:该成果填补了中国在反隐身雷达方面的空白,达到了世界同类产品的领先水平。

吴剑旗的说法是:装备已经实现批量生产,在中国周边的重要方向上形成了探测覆盖。

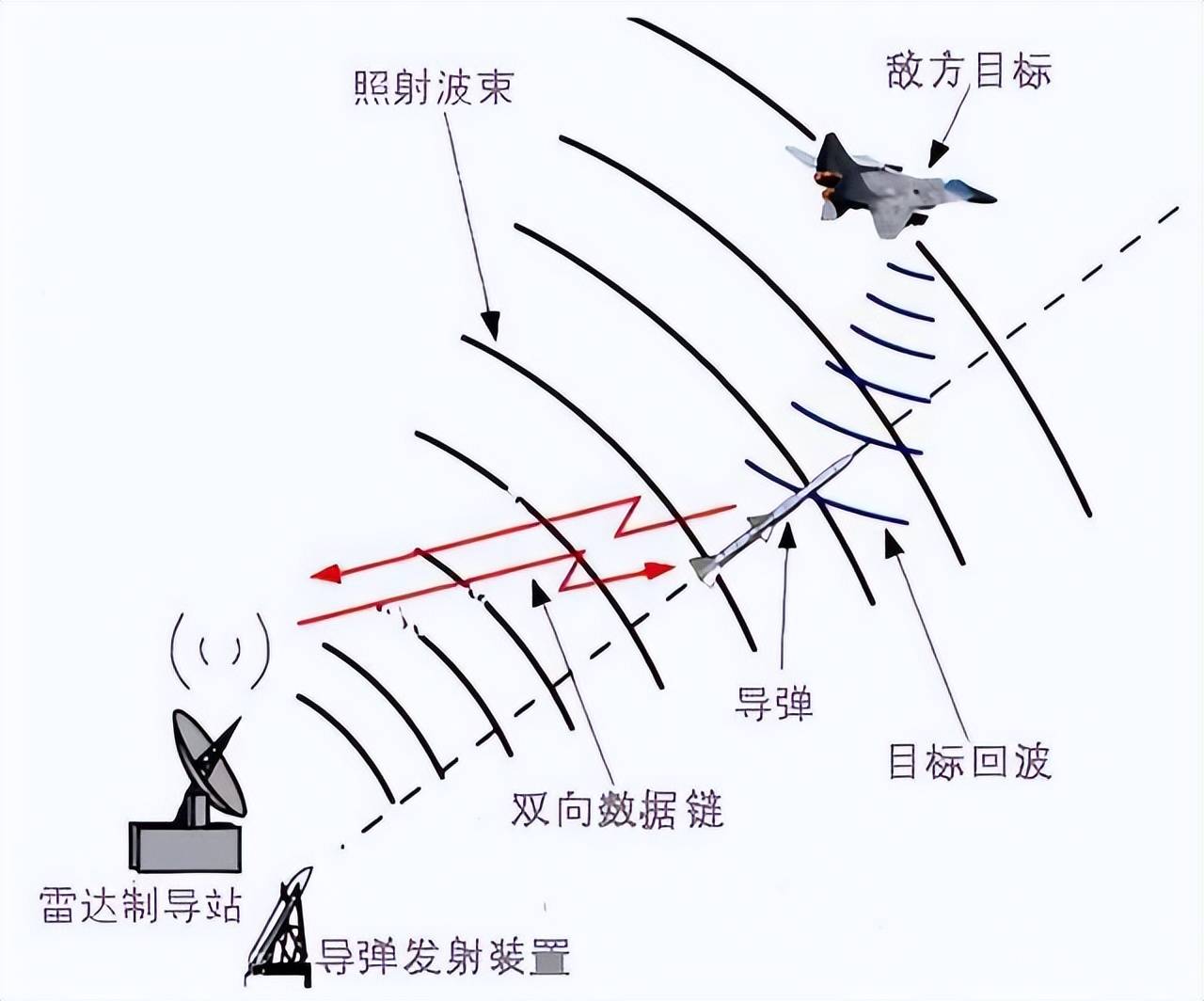

米波雷达并不是单一装备在单点发挥作用,吴剑旗领导的团队还建立了一个完整的反隐身作战体系。

雷达中最关键的是什么?是微波功率管,也可以理解为核心芯片。长期以来,中国每年在高端芯片的进口支出超过石油进口,总额多年居首。

军用芯片在温度范围、性能指标以及在极端环境下(比如极寒、极热和强电磁辐射环境)工作的稳定性方面,远超民用等级。

中国的雷达研制团队在一代、二代、三代半导体的米波、微波、毫米波功率器件上实现了全面突破。

吴剑旗讲得很直白:做军用产品绝不能有依赖性。别人把一切都给你用,久而久之就会形成依赖。

被“卡脖子”卡得多了,才逼出来线年当选中国工程院院士,吴剑旗用了整整29年时间。

技术领先只是暂时的,只有持续创新才能保持优势。这话看似平淡,却包含了很大的含义。

意思是目前的反隐身雷达体系还不够完善,需要覆盖更多可能的作战场景,还要应对未来可能出现的新型隐身技术。

如果当年吴剑旗选择跟随欧美的主流思路,中国的反隐身雷达现在可能还在追赶别人的阶段。

外部封锁反而促成了内部创新,这听起来像悖论,但确实是中国军工发展的一种真实逻辑。

当所有人都说“不行”的时候,那个坚持下去的人,往往能看到别人看不到的风景。

1999年的那句誓言,并非空话:二十年磨一剑,最终把隐身飞机的“神话”击碎。

人民网军事频道《专家:中国花30年研制反隐身雷达 性能世界领先》(2017年12月27日)

新浪军事《中国造出“世界唯一”反隐身雷达:获得全军大奖》(2018年3月20日)

人民网科普中国《米波雷达火眼金睛 隐身飞机无处遁形》(2018年4月5日)